Argumentationstraining gegen rechts

Anleitung zum Widerspruch

Stand: Dezember 2024

Links/Quellen

Fakten und Argumente zur Debatte über Flüchtlinge in Europa und Deutschland

Pro Asyl: Pro Menschenrechte. Contra Vorurteile.

Was tun gegen Hate Speech?

Amadeu Antonio Stiftung

Parolen und Vorurteile gegen Schwule/Lesben/Trans*Personen Dekonstruieren

#Respektcheck

Hilfe gegen Hate Speech im Internet

Hate Aid

Neue deutsche Medienmacher*innen: Helpdesk

Unabhängige Meldestellen, die rechtsextreme, rassistische und andere abwertende Inhalte entfernen und vor allem unter rechtlichen und Jugendschutz-Aspekten prüfen

internet-beschwerdestelle.de

jugendschutz.net

eco Beschwerdestelle

Einleitung

Aktuell wird in vielen Fachtexten die Brisanz unserer heutigen Zeit betont. Zumeist wird dann auf die Polarisierung der Gesellschaft hingewiesen und ihre plötzlich abhanden gekommene Fähigkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Begriffe, wie „Wokeness“, „Altparteien“, oder „Überfremdung“ werden wie stolze Rüben aus der unterirdischen Tiefe der sogenannten Mitte der Gesellschaft gezogen. Theorien, wie es so weit kommen konnte, werden in allabendlichen Talkshowformaten gestrickt.

Es gibt zwei Probleme bei dieser Art der Berichterstattung: Zum einen birgt die verkürzte Darstellung die Gefahr, die schleichende Entwicklung und dessen historische Kontinuitäten auszuklammern. Es gibt keine Stunde Null, wenn es um Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus und deren Narrative und Kontinuitäten geht. Nicht seit heute, nicht seit gestern werden demokratische Grundpfeiler von rechten Kräften sukzessive ausgehöhlt. Die Mittestudie der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt seit 2006 regelmäßig alle zwei Jahre Auskunft zur Ausbreitung von rechtsextremen, menschenfeindlichen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland. Die letzte durchgeführte Mitte-Studie wurde 2022/23 durchgeführt, u.a. mit folgenden Ergebnissen:

„Jede zwölfte Person in Deutschland teilt ein rechtsextremes Weltbild. Mit 8 % ist der Anteil von Befragten der Mitte-Studie 2022/23 mit klar rechtsextremer Orientierung gegenüber dem Niveau von knapp 2 bis 3 % in den Vorjahren erheblich angestiegen. Dabei befürworten mittlerweile über 6 % eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland (2014-2021: 2-4 %). Über 16 % behaupten eine nationale Überlegenheit Deutschlands, fordern »endlich wieder« Mut zu einem starken Nationalgefühl und eine Politik, deren oberstes Ziel es sein sollte, dem Land die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zustehe (2014-2021: 9-13 %). Zudem vertreten die Befragten mit fast 6 % vermehrt sozialdarwinistische Ansichten und stimmen zum Beispiel der Aussage zu »Es gibt wertvolles und unwertes Leben.« (2014-2021: 2-3 %). Auch der Graubereich zwischen Ablehnung und Zustimmung zu den rechtsextremen Einstellungen ist jeweils deutlich größer geworden. Die politische Selbstverortung von Befragten hat rechts der Mitte mit 15,5 % ebenfalls von zuvor knapp 10 % deutlich zugenommen.“ (©Mitte Studie)

Diese Entwicklung ist mehr als besorgniserregend. Sie ist das Zeugnis einer fehlenden rassismuskritischen, gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung. Vielerorts würden Kolleg*innen, Nachbar*innen, Familie, Freund*innen und auch die eigene Person behaupten, sie seien gegen Diskriminierung und Rassismus. Doch antirassistisch zu sein erfordert „das aktive Eingeständnis, Teil des Problems zu sein – wenn auch unbewusst und reflektiert. Sich dieser Eigenverantwortung bewusst zu werden, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ (Guy; Kiromeroglu, Lutz, Yumurtaci: Anti-Rassismus für Lehrkräfte, 2023. S. 12.)

Dies führt uns zum zweiten Problem der hochbrisanten Berichterstattung. Anstatt auf mögliche Handlungsstrategien zu verweisen, indem Interventionsmöglichkeiten gegen rechts aufgezeigt wie auch auf zivilgesellschaftliche Akteur*innen verwiesen würde, wird lieber ein Bedrohungsszenario beschworen, dem wir alle ausgeliefert sind.

Welch ein Glück, dass wir es aber nicht sind! Dieser Artikel möchte Wege aufzeigen, wie wir handlungsfähig bleiben und den Muskel der Zivilcourage mit der Macht der Sprache täglich trainieren lernen. Dafür lohnt sich zunächst ein Blick auf Diskurse und Begriffe, um eine gemeinsame Basis für die weitere Auseinandersetzung zu haben. Des Weiteren gibt es hier einen kurzen Einblick in verschiedene Argumentationsmuster von Rechtspopulist*innen und Rechtsradikalen. Im letzten Teil dreht sich alles um die zahlreichen Möglichkeiten, die wir haben, um für inklusive und rassismuskritische Räume in unserer Gesellschaft einzustehen.

Was ist Diskriminierung?

Deutschland hat viele Gesetze, die Gleichberechtigung garantieren, wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Auch die Verfassung (das Grundgesetz) stellt die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz sicher. Hier gibt es also bereits eine solide gesetzliche Grundlage für ein diskriminierungsfreies Leben. Doch trotz dieser Gesetze ist in der Praxis immer noch Ungleichbehandlung von bestimmten Personengruppen zu beobachten, etwa in der Arbeitswelt, im Bildungssystem oder im Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Ressourcen. Diskriminierung kann sich subtil zeigen, etwa in Form von Vorurteilen, Mikroaggressionen oder strukturellen Ungleichheiten, die schwerer zu messen sind.

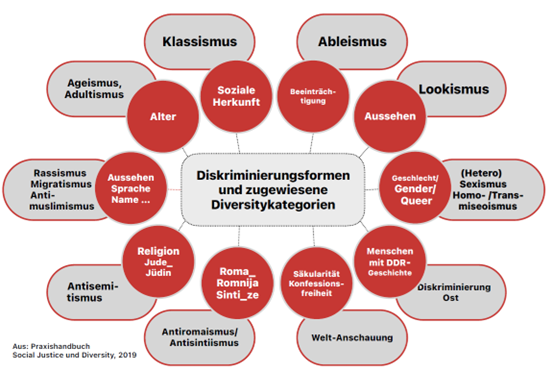

Unter Diskriminierung verstehen wir eine Ungleichbehandlung, die eben zur Benachteiligung führt und u.a. an folgende Merkmale geknüpft ist:

- Geschlecht und Geschlechtsidentität

- Körperliche Verfassung

- Sexuelle Orientierung

- Hautfarbe

- Religion

- Sprache und Akzent

- Lebensalter

- Herkunft

- politische Weltanschauung

- Aussehen und Körper

Die spezifischen Diskriminierungsformen können als Kategorien der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit klassifiziert werden (Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Deutsche Zustände, Folge 1-10, 2002-2011, erschienen im Suhrkamp Verlag. Hier sind Ergebnisse aus dem Projekt „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ publiziert.):

- Rassismus – Antimuslimischer Rassismus, Rassismus gegen Schwarze, Gadjé-Rassismus (also Rassismus gegenüber Sint*izze und Romn*ja), Antiasiatischer Rassismus, Antislawischer Rassismus, u.a.

- Antisemitismus – Feindlichkeit gegenüber Menschen mit jüdischer Religion

- Adultismus – Diskriminierung von jungen Menschen

- Ableismus – Diskriminierung von Menschen, die behindert sind und werden

- Klassismus – Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft

- Sexismus – Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung

- Etc.

Eine wichtige Erkenntnis in der Beschäftigung mit den spezifischen Diskriminierungsformen ist die Intersektionalität. Der Begriff beschreibt das Phänomen, dass sich Diskriminierungen gegenseitig beeinflussen und verstärken und nicht einfach nur addieren. Intersektionalität ist wie eine Linse, die erlaubt zu sehen, woher Macht kommt und auf wen oder was sie trifft und wo es Verknüpfungen oder Blockaden gibt. Es gibt nicht einfach ein Rassismusproblem hier und ein Gender-Problem dort, ein Klassen- und ein LGBTQIA+-Problem (steht für lesbische, schwule (gay), bisexuelle, trans, queere, inter, agender und andere Menschen, die von Hetero-Sexismus betroffen sind) woanders. Häufig verschleiert der Fokus auf eine einzige Diskriminierungsform das, was tatsächlich passiert: nämlich ein Zusammenspiel von mehreren Ungleichheitsideologien gleichzeitig (nach Kimberlé Crenshaw).

Auch wenn Gesetze die Gleichberechtigung garantieren, gibt es oft tief verwurzelte gesellschaftliche Normen, Vorurteile und Stereotype, die Diskriminierung begünstigen. Diese lassen sich nur schwer messen und noch schwieriger ist es, diese aufzulösen. Das erfordert langwierige Bildungs- und Aufklärungsprozesse sowie eine Veränderung der gesellschaftlichen Haltung. Und auch wenn Veränderungen oft mehrere Generationen brauchen, um tief verwurzelte Ungleichheiten und Diskriminierung zu überwinden, so lohnt es sich immer dafür zu kämpfen. Individuell und institutionell gilt es, Verantwortung zu übernehmen und gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Ungleichbehandlung einzustehen. Nicht immer ist es einfach, denn wie kann man einschreiten und diskutieren, wenn der Weg von einer anderen Meinung zur hetzerischer Hassrede nicht weit ist?

Rechtsextremismus vs. Rechtspopulismus

Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind zwei politische Phänomene, die häufig miteinander verwechselt werden, sich aber in mehreren wichtigen Aspekten unterscheiden. Beide sind dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen. Doch kniffelig wird es, wenn wir uns die Ideologien, ihre Haltungen zur Demokratie und den Mitteln, die sie einsetzen, anschauen.

Rechtsextremismus

Rechtsextremismus ist ein Oberbegriff für politische Einstellungen, die die Demokratie und die Gleichwertigkeit aller Menschen ablehnen. Dabei wird die eigene Nation für höherwertig und überlegen gehalten. Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Völkisches Denken und eine Ablehnung des Pluralismus sind zentrale Bestandteile des Rechtsextremismus. Organisierte rechtsextreme Gruppierungen, wie auch einzelne Personen neigen dazu, Gewalt als legitimes Mittel zu betrachten, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Diese richtet sich oftmals gegen Menschen und Gruppen, die nicht in ihr Weltbild passen. Typisch für Rechtsextreme ist außerdem die Verharmlosung des Nationalsozialismus, ein Geschichtsrevisionismus und ein Hang zu Verschwörungserzählungen.

Die organisierte extreme Rechte besteht aus vielen verschiedenen Gruppen und Strömungen, die sich in der ideologischen Ausrichtung unterscheiden: rechtsextreme Parteien, Vereinigungen, Bürgerwehren, Kameradschaften, sogenannte „Reichsbürger*innen“. Aktuell sind es beispielsweise folgende Gruppierungen: die NPD (gesichert rechtsextreme Partei), Der III Weg (nationalistische Bewegung), AfD und JA (gesichert rechtsextreme Partei), Identitäre Bewegung (radikal rechte Jugendbewegung), HoGeSa (extrem rechte Gruppierung).

Rechtspopulismus

Rechtspopulist*innen vertreten populistische Ideen, die sich auf die Kritik an der politischen Elite, Anti-Establishment-Rhetorik und die Vorstellung berufen, dass sie die wahren Interessen des Volkes vertreten. Sie inszenieren sich als (einzige) Stimme des „Volkes“ (unten), die sich von den „korrupten Eliten” (oben) abgrenzen. Ihre politische Strategie lautet: Polarisieren und Debatten emotionalisieren. Dafür setzen sie auf rassistische Vorurteile und eine „gefühlte“ Unsicherheit der Bevölkerung. Wenn ausreichend viele Schreckensszenarien gemalt wurden, suggerieren Rechtspopulist*innen schnell Handlungszwang und bieten vermeintlich einfache, radikale „Lösungen” für komplexe Krisen und politische sowie wirtschaftliche Konflikte. Die Verantwortung für gesellschaftliche Missstände schieben sie oftmals auf migrantisierte und/oder rassifizierte Personengruppen.

Rechtspopulistische Strategien tragen dazu bei, rechtsextremes Gedankengut wieder sagbar und gesellschaftsfähig zu machen, wodurch die Hemmschwelle zu physischer Gewalt sinkt. Beiden Phänomenen ist gemein, dass sie eine queerfeindliche, sexistische, rassistische, ableistische und demokratieschwächende Agenda verfolgen.

Argumentationsmuster der Rechten

Um rechtspopulistischen und anderen demokratiefeindlichen Aussagen entgegenzutreten, braucht es die Auseinandersetzung mit den typischen Argumentationsmustern von Rechten und deren Formen. Es gibt eine ganze Reihe von Rhetorikmanövern, die Gespräche lenken können. Wenn wir diese in einem Gespräch mit einer*m Rechtspopulist*innen wiedererkennen, sind wir auf die Fallen vorbereitet. So können wir diesen argumentativ und sachlich begegnen. Im Folgenden werden einige dieser Typologien aufgezählt:

- „Verschwörungserzählung“

Hier wird ein bestimmtes Thema als das angebliche Werk einer mächtigen Gruppe oder Organisation dargestellt, die im Geheimen die Welt lenkt (und damit Schaden anrichtet). Eine Strategie dabei, mit Kritik umzugehen, ist, jedes Gegenargument als Teil der Verschwörung darzustellen. - „Alternative Fakten“

Die eigene Aussage wird durch fragwürdige sogenannte alternative „Studien“, angebliche Expert*innen und sonstige Pseudobelege gestützt. Charakteristisch für diese Quellen ist oftmals, dass sie einfache Erklärungsmuster für komplexe Phänomene bieten. - „Themenhopping“

Um Verwirrung zu stiften und Begründungen zu vermeiden, wird inhaltlich von einem Thema zum anderen gesprungen (engl.: „to hop“). - „Ironisierung“

Hier werden Personen und Anliegen mit aggressiv-spöttischen Bezeichnungen ins Lächerliche gezogen. - „Strohmann“

Hier wird eine vermeintliche Gegenposition falsch oder verzerrt wiedergegeben und sie als unrealistisch dargestellt und die eigene Position und Forderung damit gestärkt.

- „Mehrheitsvereinnahmung“

Die eigenen Forderungen werden mit dem angeblichen Willen einer Mehrheit begründet, um ihnen so mehr Gewicht zu verleihen. - „Whataboutism“

Dabei wird die Aufmerksamkeit von einem Thema auf einen anderen Zusammenhang gelenkt („Aber was ist denn mit…?“). Damit wird versucht, das eigentliche Thema zu relativieren und eine Diskussion zu verhindern. - „Dog-Whistling“

Es werden hierbei Begriffe benutzt, deren Bedeutung von Gleichdenkenden verstanden werden, die aber bei Kritik als Missverständnis abgetan werden können. Leitet sich in diesem Sinne vom englischen Begriff für „Hundepfeife“ ab, deren Töne Menschen nicht hören können. - „Verallgemeinerung“

Dabei wird von Einzelfällen auf die Gesamtheit einer Gruppe geschlossen, um damit rassistische und diskriminierende Vorurteile scheinbar zu bestätigen. - „Opferinszenierung“

Zentral ist hier die Darstellung der eigenen Person als missverstandenes Opfer einer angeblichen Meinungsdiktatur. Damit entzieht man sich der Kritik an menschen- oder demokratiefeindlichen Aussagen. - „Pseudozusammenhang“

Dabei wird ein thematischer Zusammenhang konstruiert, wo keiner ist. Damit können zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und einfache Lösungen für komplexe Probleme angeboten werden (Sag Was. Mischen und Einmischen gegen Rechtspopulismus, 2021).

Interventionen – Die Macht des Widerspruchs

Wir kennen sie alle, die plötzlichen Wendungen in Gesprächen, bei denen doch kurz vorher alles entspannt schien: am Arbeitsplatz, auf der Party, bei einem Familientreffen oder im digitalen Raum. Es ist der Moment, wenn unsere Gesprächsperson statt ihrer eigenen Meinung plötzlich Parolen wiederholt, in denen sich Hass und Menschenfeindlichkeit widerspiegeln. Im nahen Umfeld wie im Weiteren, sei es an der Haltestelle, im öffentlichen Gebäude oder im Café werden wir selbstverständlich mit Perspektiven konfrontiert, die nicht immer unserer Meinung entsprechen. Doch die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet: Ist das, was wir hören, eine Meinung, die aus einer politischen Überzeugung rührt?

Meinung ist in einer Demokratie ein geschütztes Recht, solange sie im Rahmen des Gesetzes bleibt und andere nicht verletzt. In Deutschland etwa schützt Artikel 5 des Grundgesetzes die Meinungsfreiheit. Hass ist jedoch nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, wenn er gegen die Rechte anderer verstößt oder die öffentliche Ordnung gefährdet. Hassrede oder Hassverbrechen (wie etwa rassistische oder antisemitische Hetze) sind rechtlich untersagt. Meinungen, selbst wenn sie kritisch oder kontrovers sind, können in einem respektvollen Rahmen geäußert und diskutiert werden, ohne Schaden zu verursachen. Hass und Hassrede jedoch haben konkrete schädliche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima. Sie führen zu Spaltung, Polarisierung und Gewalt.

Im Folgenden sind einige Leitfragen gelistet, die dabei unterstützen können, eine Sprechsituation zu erfassen und die eigene Handlungsoption zu stärken.

Wie sicher fühle ich mich?

Die Grundlage jeglicher Intervention sollte sein, die Gefahrenlage im Vorfeld für sich selbst zu erfassen. Wenn ich beispielsweise eine Person bin, die von Rassismus und/oder Queerfeindlichkeit betroffen ist, dann ist die Gefahr um meine körperliche und seelische Unversehrtheit weitaus größer als bei einer weißen hetero Person. Was brauche ich also, um mich sicher zu fühlen und um handlungsfähig zu bleiben? Wer kann mich dabei unterstützen? Und im Allgemeinen: Wie geht es mir heute? Wie viel Kraft und Energie habe ich für einen Konflikt?

Wen will ich mit einer Intervention erreichen?

Oftmals sind emotionalisierte Gesprächssituationen verwirrend. Wenn rassistische oder verschwörungstheoretische Aussagen getroffen wurden, kann es passieren, dass ich gar nicht die Person erreichen kann, die sich diskriminierend geäußert hat. Wen könnte ich noch erreichen? Personen, die potenziell von der Äußerung verletzt wurden? Hier gilt es, Unsichtbarkeitsverhältnisse zu bedenken und stets davon auszugehen, dass in jedem Raum von Diskriminierung betroffene Personen sein können. Oder stille Mitläufer*innen, die der Aussage zustimmen, aber selbst nicht in Erscheinung treten und daher ggf. Reflexionspotenzial mitbringen? Stille Verbündete, die sich (noch) nicht trauen, selbst zu reagieren? Laute Verbündete, die Unterstützung gebrauchen können?

Welche Rahmenbedingungen gibt es?

Diskussionen sind frustrierend, wenn zusätzlich zur hitzigen Debatte die Rahmenbedingungen unpassend sind. Daher ist es förderlich abzuchecken, wie viel Zeit und Raum ich habe. Laufe ich Gefahr, dass meine Reaktion wenig nachhaltig ist, da zum Beispiel die Veranstaltung in fünf Minuten endet oder die Bahn in zwei Minuten kommt? Wie kann ich die Konditionen entsprechend anpassen? Und möchte ich das überhaupt?

Wer spricht?

Im Text weiter oben werden verschiedene Charakteristika von rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppierungen erläutert. Befinde ich mich in einer Auseinandersetzung aufgrund einer rassistischen Aussage, sollte ich mich fragen, von wem die diskriminierende Äußerung kommt. Viele Rechtsextremist*innen haben ein geschlossenes Weltbild, das auf festen, oft dogmatischen Überzeugungen beruht, die wenig bis gar keinen Raum für kritische Auseinandersetzung oder Gegenvorstellungen lassen. Menschen, die in einem geschlossenen Weltbild gefangen sind, haben oft Schwierigkeiten, ihre eigene Sichtweise zu hinterfragen. Selbstkritik und Reflexion sind im Rechtsextremismus häufig nicht erwünscht, da sie das gesamte ideologische Konstrukt destabilisieren würden. Für eine Diskussion ist es jedoch unerlässlich, zumindest die Bereitschaft zu haben, die eigene Meinung zu ändern oder neue Sichtweisen kennenzulernen und zu respektieren.

Argumentationstechniken und -Strategien

Manchmal möchten wir gern intervenieren und handlungsfähig bleiben, uns gegen rechte Hetze auflehnen und dem rechtspopulistischen Gegenüber so gehörig die Stirn bieten. Doch dann verlässt uns der Mut, da wir davon überzeugt sind, dass uns die passenden Informationen und das spezifische Wissen fehlen, um rechte Argumente zu entkräften. Das macht nichts. Wir müssen keine Angst haben, über Themen nicht genug Bescheid zu wissen. Wir wollen niemanden gegen die Wand argumentieren. Vielmehr möchten wir hetzerische, rassistische, sexistische, ableistische Aussagen nicht einfach so stehen lassen, denn dies könnte als Zustimmung gedeutet werden. Selbst bei wenig Wissen können wir also noch Folgendes tun:

- auf Verallgemeinerungen hinweisen („der“ Islam, „das“ Frauenbild, …)

z.B. „Was genau meinst du mit „dem“ Islam?“ Weltweit gibt es knapp zwei Milliarden Muslim*innen – wie realistisch ist es, dass es da nur eine Form gibt?“ - auf Gruppenzuweisungen hinweisen („wir“ vs. „die“)

z.B. „Wer ist mit „wir“ und „die anderen“ gemeint“? oder „Kann es sein, dass es in der Idee von einem „uns/wir“ auch Menschen gibt, die vielfältiger sind? Siehe Familie, Freund*innen, Bekannte. - auf Unstimmigkeiten in der Argumentation hinweisen und nachfragen

z.B. „Wie meinst du das genau?“ oder „Einerseits erklärst du …., andererseits sagst aber…. – das verstehe ich nicht, kannst du das ohne Widersprüche erklären?“ - Lösungen einfordern und Konsequenzen aufzeigen

z.B. „Was wären deine konkreten Lösungsvorschläge auf die genannten Probleme?“ oder „Wenn das die Lösung wäre, was denkst du, würde mit den Schwächeren der Gesellschaft passieren, die eh schon weniger Mittel zur Verfügung haben?“ - Unbehagen äußern

z.B. „Ich finde deine Aussage bedenklich/nicht in Ordnung/ menschenfeindlich/etc.“ - Hintergründe der Aussage erfragen

z.B. „Kannst du mir sagen, woher deine Annahme kommt?“ oder „Wie bist du auf diesen Gedanken gekommen?“ - Verständnisfragen stellen

z.B. „Wie meinst du das genau?“ oder „Was ist damit gemeint?“ - um Erläuterung bitten

z.B. „Kannst du bitte nochmal XY erläutern? Dann kann ich mir ein besseres Bild davon machen.“ - um eine Konkretisierung/Präzisierung bitten

z.B. „Wenn du meinst, dass ALLE etwas machen oder IMMER etwas passiert, kannst du mir da bitte ein paar konkrete Bespiele nennen?“ - Quellen erfragen

z.B. „Auf welchen Quellen basiert deine Theorie?“ - die Position des*der Sprechenden hinterfragen

z.B. „Aus welcher Perspektive sprichst du?“ oder „Würdest du sagen, du bist selbst betroffen von XY?“

Mit Humor als Strategie verschaffen wir uns die nötige Distanz, die wir manchmal brauchen, um in schwierigen Debatten einen kühleren Kopf zu bewahren. Dies sollte unterschieden werden von dem aggressiven Humor von Rechtsextremist*innen, die diskriminierende Witze und sich über marginalisierte Personengruppen lustig machen. Auf eine rechte Aussage können wir also:

- eine (vermeintliche) Wertschätzung äußern, in etwa: „Toll, dass du das Thema ansprichst. Wir haben sowieso vor, uns damit einmal auseinanderzusetzen.“

- mit Ironie reagieren

- die Person aufs Glatteis führen

Falls die rechte Parole von einem Gegenüber kommt, der*die demokratische Mindeststandards wie Menschenrechte und Minderheitenrechte nicht akzeptiert, ist es notwendig, sich klar abzugrenzen und eine klare Positionierung aufzuzeigen:

- eine Grenze setzen, die aufzeigt, dass das Geäußerte den eigenen Werten widerspricht

- Empörung zeigen

- die persönliche Betroffenheit verdeutlichen

- Konsequenzen deutlich machen, d.h. beispielsweise auf Hausregeln, das Gesetz, die strafrechtliche Relevanz der Aussage etc. verweisen

- eine Gegenposition einnehmen

Oftmals sind Rechtspopulist*innen geübte Redner*innen, die zahlreiche rhetorische Tricks kennen, wie sie das Gespräch bestimmen können. Die weiter oben beschriebenen Argumentationsmuster können uns dazu verleiten, unseren eigenen roten Faden und unsere Argumente hintenanzustellen. Daher sei hier an dieser Stelle erinnert, die eigene Position und Perspektive zu stärken und die Aussage des Gegenübers(transparent für alle) kritisch zu betrachten:

- In Auseinandersetzung mit Rechtspopulist*innen sich nicht darauf beschränken, etwas auf deren Wortbeiträge zu entgegnen – sondern offensiv eigene Themen und Inhalte setzen!

- starke Gegenbegriffe verwenden

- Vielfalt und Teilhabe als Querschnittsthema entgegensetzen Beispiele nennen lassen und Gegenbeispiele liefern

- Vergleiche ziehen

- die anderen Personen im Raum mit einbeziehen

- Perspektivwechsel einfordern

- der Person den Spiegel vorhalten

- „Was wäre, wenn ...?“ - Fragen stellen

Es bleibt eine Herausforderung, Haltung zu zeigen und Paroli zu bieten. Doch wenn wir in einer Gesellschaft leben, spielen, arbeiten und lieben wollen, die auf Inklusion und Respekt, statt Ausgrenzung und Diskriminierung setzt, so sollten wir lernen, für diese auch einzustehen.